par Loïc Chahine · publié mercredi 12 octobre 2016

S’entretenir avec Leonardo García Alarcón est un véritable bonheur, tant le musicien est généreux. Il répond en détail aux questions qu’on lui pose, n’hésitant pas à chantonner ou à se mettre au piano, à montrer ses partitions… Bref, il explique et offre en toute générosité. Ces entretiens ont été réalisés à deux moments différents : la première fois, nous avions parlé, beaucoup, de Falvetti, mais aussi de la manière de travailler… une deuxième rencontre a été nécessaire, autour de Cavalli cette fois, pour poursuivre le propos qui avait été commencé. Nous remercions chaleureusement Leonardo García Alarcón de s’être livré à cet exercice, et, à vrai dire, de s’être livré tout court.

Le Babillard. Commençons, si vous voulez bien, par parler de Falvetti, qui vous a révélé au grand public, mais entrons immédiatement dans la musique. Un élément a beaucoup fait parler dans les deux oratorios de Falvetti que vous avez recréé, c’est la présence d’instruments extra-européens.

Leonardo García Alarcón. Quand nous avons fait appel à Keyvan Chemirami, percussionniste iranien, pour Il Diluvio universale, je savais que cette idée allait faire jaser. Je ne l’ai pas fait pour cela, pour faire parler ; c’était une décision réfléchie. Évidemment, c’est aussi une transgression ; je ne suis pas en train de faire une pièce de musée. Un interprète doit se placer dans une démarche.

Les peintres de l’époque représentent toutes sortes d’instruments à percussion. Dans beaucoup de fresques dans les églises ont voit la Mort en train de jouer sur des instruments orientaux, tous les instruments à percussion et à vent possibles. Ces instruments étaient présents depuis le xiiie siècle, en particulier par les populations juives et nord-africaines. Dans de nombreuses les peintures du Sud de l’Italie, on voit des percussions pour accompagner la prière. On sait grâce au compte-rendu d’un Vespro que Falvetti a donné, qu’il y avait toutes les variétés d’instruments. En Sicile, des instruments à percussion ont été acceptés, comme en Amérique latine, à l’église, à l’intérieur de l’église. On le sait par beaucoup de chroniques de l’époque, et même à la fin du xviiie siècle on entendait parfois des pièces dans le style classique avec des instruments à percussion qui n’étaient pas les timbales mais des instruments populaires du Sud de l’Italie. L’idée est donc, aujourd’hui, de jouer avec ces forces qui ne sont pas du tout occidentales, même pas italiennes, mais qui ont eu leur place en Sicile, car la Sicile est une terre musicale à part.

Ainsi, le très grand musicologue Willi Apel, dans son ouvrage sur la musique de clavier, au moment de parler de la musique de Pietro del Buono, après avoir analysé de la musique de tout le monde occidental, écrit, en substance : « je ne peux pas faire une analyse de cela, il faut aller en Sicile pour comprendre pourquoi cette musique est si originale ». Cette musique nous rappelle que la Sicile n’est pas complètement l’Occident ; on est dans une île qui veut rester ailleurs. D’ailleurs, en travaillant à l’Orfeo avec l’Académie d’Ambronay, j’ai rencontré trois Siciliens qui m’ont dit : « Leonardo, pourquoi tu as choisi ces instruments, qui sont les instruments de notre musique ? » On continue aujourd’hui à jouer en Sicile tous types de flûtes, par exemple.

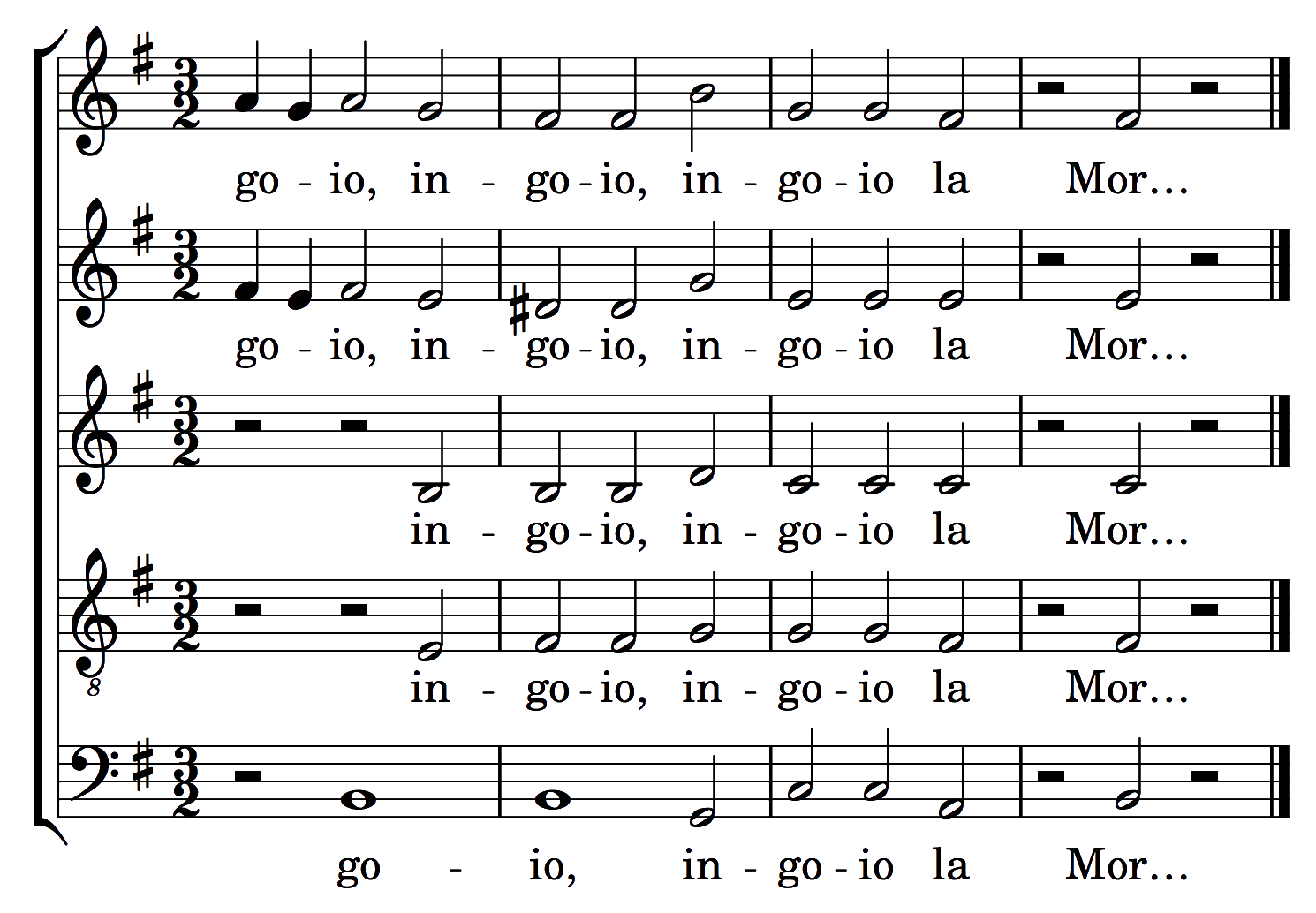

Maintenant, on pourra demander : pourquoi ces instruments précisément dans le Nabucco et Il Diluvio universale ? Quand j’ai entendu partout chez Falvetti des motifs clairement orientalisants (Il chantonne : mi, ré dièse, do bécarre, si…), ça m’a fait rêver de ce monde oriental. C’est aller loin, bien sûr, que d’aller jusqu’à ces instruments du Moyen Orient, mais j’aime beaucoup pousser ! L’écriture même propose une reconstruction presque caricaturale de ce qui existe comme mélismes dans la musique orientale. Falvetti est le seul compositeur dans lequel je trouve cela… Quand j’ai lu, dans Nabucco :

je n’y croyais pas ! Et c’est dans l’écriture ; les instruments orientaux ne font que souligner cette caractéristique de l’écriture. Mais si on lit la musique, un seul musicien au clavecin, on pense la même chose ! Pourquoi ne pas le faire, alors ? Falvetti est le seul compositeur que je connaisse, pour le moment, qui essaie de reproduire cette musique orientale, cette musique de l’arche de Noé. Il me fait penser à un compositeur de cinéma qui écrit quelque chose qui n’est pas dans son langage habituel. En cela, je trouve que Falvetti va bien au-delà de la musique d’église de son temps, de tous les oratorios.

Quand j’ai voulu faire le Diluvio universale, personne n’avait aucune confiance en la partition. Comment remplir une salle à Ambronay, l’abbatiale, avec ça ? On n’a pas rempli, lors la première. Je me souviens qu’on voulait mettre « Vivaldi » et dire après qu’on s’était trompés. Mais nous étions touchés par sa musique bien avant de le faire avec tous les instruments et le chœur ! Je me souviens que nous avons fait ça avec cinq voix et trois instruments. Cette musique n’a pas besoin des percussions pour exister, et encore une fois, c’est un choix : je ne dis pas que Falvetti a utilisé ça. Mais il a pu utiliser des percussions.

Par ailleurs, les percussions du type de celles de Keyvan Chemirami n’appellent pas à la danse, mais évoquent la prière et suscitent un grand silence : les musiciens jouaient plus piano, les chanteurs cherchaient des couleurs… Dans l’Ancien Testament, quand on parle de prière, quelqu’un joue un instrument à percussion. J’ai toujours imaginé que dans l’arche de Noé, il y avait un instrument à percussion.

Tout cela fait donc sens…

L’interprétation c’est aussi un souvenir de nos vies. La Cappella Mediterranea a fait cela à un moment où nous étions quasiment inconnus. Je ne sais pas si je me le permettrai moi-même dans dix ans. C’est quelque chose que l’on fait dans la jeunesse, mais c’est aussi quelque chose en quoi l’on croit profondément. Nous ne faisons pas ça pour gagner de l’argent ; si nous avions voulu vendre des disques, nous n’aurions pas fait Il Diluvio universale.

On vous a beaucoup accusé d’avoir réécrit, adapté…

C’est me faire beaucoup d’honneur. Il est vrai que les partitions laissent une part de liberté, en particulier dans l’instrumentation, dans la réalisation du continuo, mais cela se travaille avec les traités, pas uniquement à l’imagination.

Par ailleurs, l’écriture de Falvetti est très complète. L’écriture à cinq ou six voix, ce n’est pas moi qui l’ai faite. Falvetti écrit absolument toutes les voix. Par exemple, le déluge, la pluie : un seul instrument, puis un autre instrument qui s’ajoute… et le déluge qui commence. Cinq voix d’instruments qui accompagnent cinq voix de chœur, c’est quand même d’une grande richesse contrapuntique, et c’est pour cela aussi que nous avons fait cette pièce : si ça ne se tenait pas par les choses les plus importantes, le contrepoint, l’harmonie, les textures vocales, les accompagnements…

Quand les gens sont en train de se noyer dans le Diluvio, les cris sont interrompus dans la partition. Après, comme interprète, je vais au-delà ; si quelqu’un est en train de chanter « mor… », je vais pas lui faire chanter avec un nœud papillon comme le concert du nouvel an à Vienne ! J’ajoute le bruit — une qualité de la musique qui a été presque oubliée au xxe siècle avec le disque. On a simplement décidé d’aller au-delà de ce que la partition note.

Fin du chœur « E chi mi da aita? » dans Nabucco.

Nous ne sommes pas des génies, le génie, c’est Falvetti, et c’est Falvetti qui provoque cela. Nous ne faisons qu’aller au-delà ; nous lisons un signe dans la partition, et nous l’interprétons.

Quelqu’un a dit : « Un musicologue est à la musique ce qu’un gynécologue est au sexe. » Je ne crois pas du tout à cela ! Il faut étudier la musique, la comprendre, pour donner une interprétation juste. Alors on analyse. Au début du Diluvio, par exemple, Falvetti commence en ré majeur et utilise seulement des consonances. Dès qu’un personnage arrive, des septièmes diminuées — on ne les utilise pas beaucoup, ces septièmes diminuées… Il faut donc mettre cela en valeur. C’est par la connaissance de la musique de cette époque qu’on le sait.

Nous avons travaillé à mettre en valeur la richesse harmonique, contrapuntique, dans les passages madrigalesques, nous avons cherché à parler le langage des intervalles. On ne peut pas diriger sans connaître. Un musicien doit comprendre le contrepoint, la basse continue… (Il joue au piano l’air « Tra le vampe » dans Nabucco de Falvetti.) Même comme cela, avec un seul instrument, on remarque cette recherche de couleur. Après, je vais envelopper ces couleurs, mais c’est quelque chose qui vient de la musique, et pas une invention folle d’un chef argentin excentrique.

On n’est pas les meilleurs, on n’est pas les pires, on existe simplement, et on essaie de faire de la musique, parce qu’on a un grand amour pour le compositeur. C’est le compositeur et la musique qui sont là les premiers, et on n’essaie pas de se mettre en avant. On ne se met pas devant, on essaie de défendre un compositeur.

Justement, cela nous amène à votre grand amour : Francesco Cavalli… Après un double disque (et des concerts) très remarqués, en ce moment Eliogabalo à l’Opéra national de Paris… Alors, pourquoi Cavalli ?

Je me laisse conduire par un compositeur. J’explore, et à la fin il y en a un qui gagne dans mon cœur. Quand je commence à jouer une musique et qu’elle me paraît d’un équilibre classique, c’est-à-dire une harmonie presque parfaite de la relation entre texte et musique, il est très difficile de l’abandonner ! Parce que ça fait du bien aux musiciens comme au public. Sacrati, Ferrari sont de très grands compositeurs, mais ils ne sont pas des classiques ; pour moi les classiques sont ceux qui arrivent à transcender leurs contemporains par des idées ou un esprit qui est en contact avec quelque chose de supérieur. On a l’impression que Cavalli voit plus loin ; Busenello le dit d’ailleurs, il sait que « Cavalli, comme le créateur, a créé tout à partir de rien ».

Cesti, c’est magnifique, c’est extraordinaire, mais dans Cavalli il y a quelque chose de presque pré-romantique : on peut voir la personne. Avec Cesti, avec Ferrari, avec Sacrati, il y a une certaine distance qui est encore très Renaissance. Cavalli, c’est un Mozart, on voit que la musique coule. Ce n’est pas un hasard si le premier opéra joué en Angleterre, c’est Erismena, qui a été dirigée par John Blow en 1673 à Londres, en anglais.

Nous allons faire beaucoup de Cavalli, avec la Cappella Mediterranea, dans les années à venir : L’Erismena et Il Giasone en 2017, L’Orione en 2018 ainsi que L’Ercole amante…

Comment travaillez-vous ?

Quand on travaille sur une œuvre, en tant que chef, il faut penser à tous les paramètres de ce que j’appelle le Tradilscovarte ; c’est l’acronyme de : tempo, rythme, articulation, dynamique, intensité, ligne, style, charisme, virtuosité (instrumentale ou vocale), attitude, rhétorique, timbre et spacialisation (c’est-à-dire l’acoustique). On doit décider ce que l’on fait, ce que le chanteur fera, ce que l’instrumentiste fera pour chacun de ces paramètres. Rien n’est laissé au hasard. Certaines personnes croient que tout vient selon l’inspiration ; ils attribuent cela à notre « air du Sud », mais c’est bien un travail.

En Allemagne, alors que je travaillais avec le Freiburger Barockorchester, j’ai expliqué la question de la sprezzatura. Un Français qui était là m’a fait remarqué que j’avais donné une traduction qui pouvait induire en erreur : « nonchalance ». En France, avec ce mot, on pense immédiatement à quelqu’un qui ne donne pas trop d’importance à quelque chose, qui n’a pas vraiment travaillé. La sprezzatura, c’est tout à fait autre chose : c’est la manière dont un homme s’habillait, se préparait, et faisait croire que c’était naturel ; la sprezzatura, c’est avoir l’air de n’avoir pas travaillé.

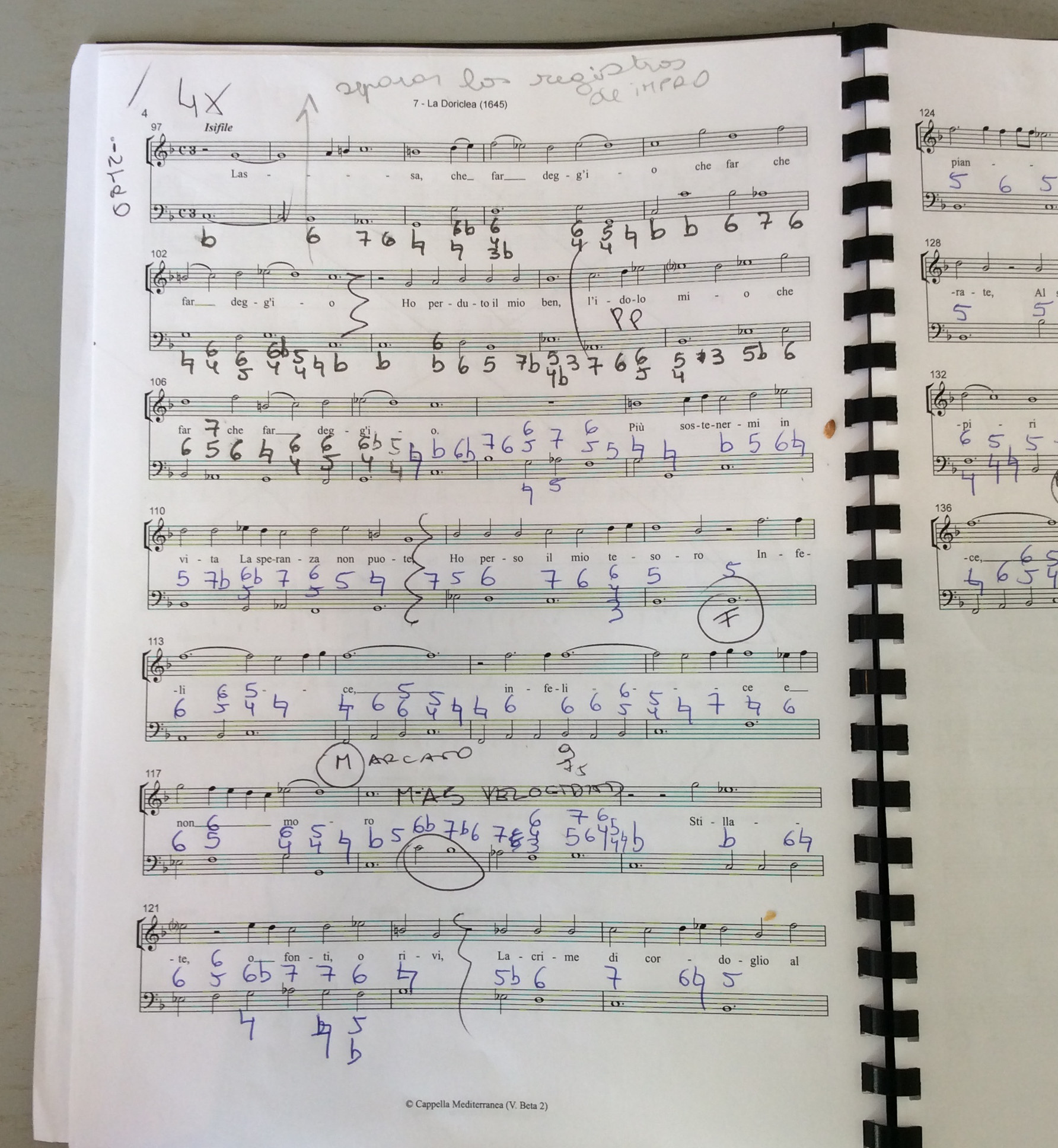

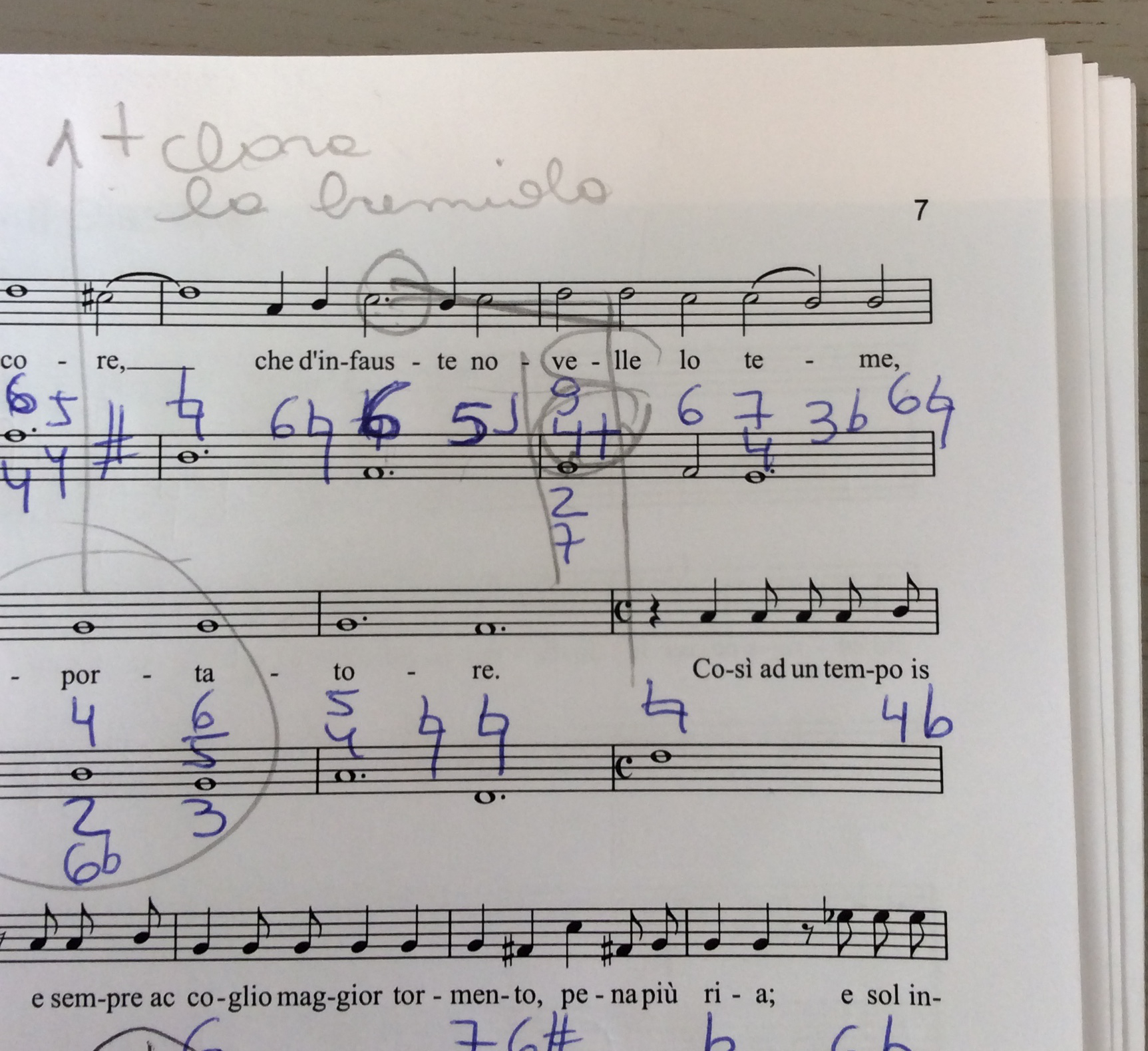

Quand on fait un concert, beaucoup de gens pensent que nous sommes des personnes qui avons un goût et un certain talent pour faire cette musique, mais en réalité, tout est décidé. Je note tout. Par exemple, je chiffre entièrement la basse. Chez Cavalli, les accords ne sont pas notés dans la partition qui nous est parvenue. Parfois, je prends la décision d’enchaîner plusieurs accords sur une même note pour faire un conduit. Je le note pour que chacun des instrumentistes, dans le continuo, sache quoi faire. Nous devons aussi décider de la manière dont nous exécuterons les accords : secco, arpégé, en stile concitato, avec une petite mélodie, avec une mélodie en continu… tout cela doit être décidé à l’avance en relation avec le texte. C’est à nous de voir si le personnage est en colère, s’il parle d’abandon, s’il parle d’amour, si l’on est dans une scène de sommeil… À certains endroits, on remarque dans l’écriture de Cavalli des figures qui nous indiquent que l’on se rapproche de l’arioso (il chantonne :)

Ici, par exemple, on a une formule rhétorique (trois notes conjointes en montant, puis une en descendant, puis un silence, puis à nouveau la même chose) qui se répète. Cela nous incite à traiter ce petit passage davantage à la manière d’un arioso. On peut à certains endroits ajouter d’une mélodie en contrepoint : quand la voix est très recitando, par exemple sur une seule note, on peut utiliser un discret contrepoint mélodique pour exprimer un état d’âme. La mélodie, ce n’est finalement que la voix supérieure des accords avec lesquels on accompagne la voix.

De plus, chaque accord possède un sens. Avec la Cappella Mediterranea, nous sommes aujourd’hui arrivés à un point où les musiciens lisent un accord 6-5, ils savent qu’ils ne peuvent pas jouer fort ; ils lisent une neuvième, ils sont tendres. Quand il y a une neuvième et une quarte augmentée, c’est la quarte augmentée qui « gagne », et l’accord devient colérique. L’ensemble parvient aujourd’hui à voir dans les nombres des émotions. C’était mon but, dès le début. Avec la basse continue, on construit un monde sonore.

Ici (dans le lamento d’Isifile, Giasone, II, 2) vous avez mis une neuvième et une quarte augmentée, pourquoi ?

On peut considérer que c’est la note précédente qui reste, qui se maintient encore dans l’accord suivant. Un accord très plein va exprimer une image très forte : « infauste novelle », c’est le plus important, et pour ça, les accords composés sont ce qui convient le mieux. La neuvième, d’ailleurs, est très utilisée par Cavalli. On peut s’inspirer, pour recréer cette harmonie, des duos et trios, et puis bien sûr des ritournelles : cela nous renseigne sur l’harmonie de Cavalli.

Il faut rester dans le style. Pour la danse des taureaux dans La Veremonda, par exemple, j’ai demandé à Thomas Dunford et à Quito Gato d’improviser à partir de quelques notes ; mais quand l’improvisation commence à aller vers le jazz, je dis stop : il faut rester dans le style, il faut rester proche de ce qui est attesté.

Cavalli, c’est aussi du théâtre…

Bien sûr, il y a aussi le théâtre ! Sans le théâtre, on ne peut pas aimer Cavalli. D’ailleurs, le théâtre public répond à l’envie d’être aimé. On critique souvent les musiciens du sud parce qu’ils veulent plaire. Il est évident que Cavalli voulait être aimé, et presque tous ceux qui ont été des compositeurs d’opéras voulaient être aimés, on aime tous être aimés, même Johann Sebastian Bach, qui se sentait mal quand on le critiquait, et qui faisait, à la fin de sa vie, des crises incroyables. L’artiste doit vendre des billets, doit séduire, doit se faire aimer. Dès que le livret existe, il est conçu pour attirer l’attention du public. La captatio benevolentiae est sans doute une des qualités essentielles du théâtre vénitien. Busenello le dit : il faut être aimé tout de suite, frapper tout de suite, surprendre, toucher… Cette qualité théâtrale, on ne doit jamais l’oublier quand on joue la musique de Cavalli. Cela doit parler immédiatement.

Jouer de la polyphonie savante et magnifique qui se suffit à elle-même, rechercher une homogénéité des voix dans laquelle si le public est là ou pas c’est presque la même chose, c’est le contraire de Cavalli. Ici, on doit montrer, on doit sculpter, on doit être un Bernin dans le marbre du texte et de la musique, avec notre interprétation, et on ne peut pas simplement regarder le texte et la musique depuis l’extérieur.

Souvent, dans des interprétations d’aujourd’hui de la musique ancienne, on a simplement une recherche de la beauté, une recherche esthétique qui est nécessaire mais qui n’est pas le but ultime. Il faut trouver un équilibre. Il faut convaincre, c’est l’esprit de la contre-réforme : tout est beau, mais ce n’est pas ça, ce n’est pas que ça, c’est un message qu’il faut passer.

Que dire aux gens qui ne connaissent pas Cavalli et qui aimeraient le connaître ? Quand on ne comprend pas le texte, ça peut être difficile… Comment amener à aimer ça ?

Il faut pouvoir laisser de côté la raison, se laisser amener par quelque chose qui soit plus épidermique et sensoriel. Comme avec la cuisine du sud, souvent plus simple, il faut retrouver le goût des choses : avec Cavalli, il faut retrouver le goût de ce qui est exquis, de ce qui est délicat, de ce qui n’est pas la danse et un rythme fixe. Il faut pouvoir aimer l’importance de dire des choses en chantant mais aussi en parlant… Il faut avoir un peu une âme d’enfant. Il faut avoir une âme très pure pour aimer Cavalli. Si on entend (il chantonne :)

une mélodie sans texte, comme ça, c’est très difficile de ne pas aimer ! Si on recherche la grande virtuosité instrumentale et vocale, on n’aimera pas Cavalli ; Cavalli a refusé cela, à la fin de sa vie, il n’acceptait pas les grands airs et la dictature des castrats… jamais il n’a ouvert la porte à cela, il n’a pas changé son langage. C’est même sans doute une des raisons du retrait d’Eliogabalo de l’affiche en 1668, avant même la création et alors que les répétitions avaient débuté, et son remplacement par une œuvre avec davantage d’airs. Mais il ne faut pas se forcer, on peut écouter autre chose, on ne peut pas tout aimer.

Propos recueillis en 2013 et 2015.

D’AUTRES ARTICLES