par Loïc Chahine · publié dimanche 16 octobre 2016

Alors que l’art de Cavalli a eu sans nul doute un rôle fondateur pour tout le genre opératique, y compris français, le compositeur n’avait pas été encore joué à l’Opéra national de Paris. C’est désormais chose faite avec une brillante production d’Eliogabalo, ultime opéra conservé de Francesco Cavalli (Coriolano et Massenzio, ultérieurs, sont tous deux perdus). L’œuvre avait déjà failli se présenter au Théâtre des Champs-Élysées dans la production dirigée par René Jacobs et qui fit les délices de la Monnaie en 2004, mais l’affaire, finalement, ne s’était pas faite, de sorte que c’est au chef argentin Leonardo García Alarcón que revient l’honneur d’avoir fait entrer le grand maître de l’opéra italien seicentesco au Palais Garnier.

Eliogabalo — en français Héliogabale — avait été composé, mis en répétitions, et devait être représenté au Teatro San Giovanni e Paolo de Venise pour le Carnaval 1668. Finalement, l’œuvre fut retirée de l’affiche et remplacée par un opéra du même titre de Giovanni Antonio Boretti sur un livret remanié par Aurelio Aureli. Les raisons exactes de ce retrait restent floues : peut-être est-ce la trop grande audace du sujet (entre viols et régicide), qui aurait été acceptée quelques années auparavant mais qui, à l’heure de la réconciliation de Venise avec Rome, n’était plus le bienvenu ; peut-être aussi était-ce la musique de Cavalli qui paraissait démodée : à l’heure où les arie commencent à fleurir, où la virtuosité demande à s’épanouir, Cavalli reste fidèle à son premier style et refuse ces « innovations ».

L’intrigue demeure assez simple. L’empereur Héliogabale est toujours à l’affût de nouvelles conquêtes auxquelles il est prêt à promettre le mariage pour pouvoir en abuser, nonobstant leurs engagements ailleurs. Après Eritea, la fiancée de Giuliano, c’est sur la sœur de Giuliano, Gemmira, fiancée à Alessandro (Alexandre Sévère) qu’il a jeté son dévolu, assisté en cela par son sbire Zotico et la nourrice Lenia (dont le nom n’est pas sans rappeler celui de Lena, entremetteuse qui donne son titre à une comédie de L’Arioste). Même si, les représentations étant terminées, vous, lecteurs, ne pourrez aller voir l’opéra, vous pouvez encore le regarder et l’écouter sur Culturebox ; nous ne vous racontons donc pas la fin : vous aurez ainsi le plaisir de la découvrir en visionnant.

La grande force du livret, plus que son intrigue, c’est son inventivité. Une inventivité scénique d’abord, car chaque acte ménage une scène exceptionnelle : celle du sénat des femmes au premier acte, celle du banquet gâché par des hiboux (!) à l’acte II, celle, enfin, du bain d’Héliogabale à l’acte III. Mais il faut également souligner une invention verbale, poétique, et l’on sait gré à Jean-François Lattarico, éminent spécialiste de l’opéra italien du xviie siècle, d’avoir levé de manière quasi certaine le voile sur l’anonymat du librettiste. Ainsi, on saura désormais que des vers magnifiques comme :

Cosmografo dei sogni,

misurerò i diletti,

farò con l’aure anatomia d’affetti.

sont sortis de la plume de Busenello, bien connu pour avoir écrit le livret du Couronnement de Poppée, avec lequel Eliogabalo présente nombre de points communs. (Nous renvoyons, pour de plus amples détails, à l’article de M. Lattarico dans le programme proposé à l’Opéra de Paris.)

L’attitude des artistes face à un tel chef-d’œuvre s’est avant tout avéré respectueuse : alors que bien des opéras baroques sont aujourd’hui représentés avec d’abondantes coupes, voyant même carrément leur fin modifiée (l’on pense à La Didone dirigée par Thomas Hengelbrock), peu de passage ont été ici supprimés. En revanche, l’acte I, pour des raisons de compréhension du « public d’aujourd’hui », a été réorganisé : il commence ainsi, dans la mise en scène de Thomas Jolly, par les scènes 5 et 6, pour revenir ensuite aux scènes 1 et 2, puis reprendre aux scènes 7 et 8, puis revenir aux scènes 3 et 4, et enfin s’achever par les scènes 9 à 16. Il ne nous a pas semblé que le livret eut été moins compréhensible dans l’ordre original, mais admettons. L’essentiel, c’est que presque toute la musique y est.

Et qui mieux que Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea pour défendre la musique de Cavalli ? La production aixoise d’Elena (et la tournée qui s’ensuivit, ainsi enfin que le DVD) a été remarquée, non moins que le splendide livre-disque publié chez Ricercar qui réunissait un extrait de chacun des opéras conservés ; on attend déjà Il Giasone à Genève en début d’année prochaine, et Erismena à Aix pour l’été 2017 ; bref, le chef argentin ne fait pas que déclarer son amour du compositeur, il le prouve.

Pour Eliogabalo, le chef a réuni un orchestre un peu plus nombreux que ce dont devait disposer Cavalli à Venise : le Palais Garnier, en effet, n’est pas un théâtre vénitien du xviie siècle, et il fallait « remplir » son espace avec un peu plus de son. S’en plaindra-t-on ? Non, car l’esprit demeure intact. D’ailleurs, Cavalli lui-même s’adapta à de plus vastes effectifs quand il vint à Paris pour L’Ercole amante. En fait, l’ajout de flûtes à bec, de cornets et de trombone permet de varier les timbres des ritournelles et d’apporter un peu du spectaculaire qui, disons-le, manque à la mise en scène (nous y reviendrons). À chaque instant, Leonardo García Alarcón exalte le lyrisme des phrases de Cavalli ; l’acoustique de Garnier, malheureusement, ne permet pas d’apprécier pleinement le travail d’orfèvre réalisé par la Cappella Mediterranea pour le continuo, mais on perçoit, tout de même, son intense vitalité, soutien indéfectible du chant et du texte. On apprécie la précision des ritournelles, on apprécie aussi que telle phrase finale d’un arioso ait été reprise en ritournelle : c’est nous donner l’occasion de réentendre une belle phrase. Bref, tout cela sent l’amour profond porté à la musique de Cavalli et le transmet au spectateur qui ressort du spectacle en aimant Cavalli encore un peu plus qu’avant.

De la distribution, on louera l’homogénéité. Alors même qu’ils viennent d’horizon fort divers — Franco Fagioli, en tant que contre-ténor, est un habitué du baroque, même s’il a été formé au bel canto, alors que Nadine Sierra signait là sa première incursion dans le répertoire baroque —, le style est bien le même d’un chant à l’autre : celui de « grandes voix », drapées dans des timbres bien caractérisés, plus chantantes que théâtrales. Toutefois, certains et certaines tirent leur épingle du jeu : c’est particulièrement le cas de Mariana Flores (ce qui n’est pas étonnant puisqu’elle fait partie de ceux qui, sur le plateau, connaissent le mieux Cavalli) : dès qu’elle commence à chanter, on est sous le charme de ses inflexions subtiles, des variations dont elle colore son timbre, de l’équilibre entre texte et lyrisme. Emiliano Gonzalez Toro, avec des qualités similaires (mais moins d’émotion, ce qui se comprend, vu le rôle : la burlesque « nourrice » Lenia), réussit toujours aussi bien, par un jeu jamais outré. De même, Valer Sabadus (Giuliano), déjà présent dans Elena, trouve le ton juste, et bien que son personnage soit assez larmoyant et un peu agaçant par moments, il s’avère touchant.

En revanche, on se demande pourquoi avoir confié le rôle d’Alessandro à un ténor alors que la partition en fait une espèce d’alter ego vocal de Giuliano. Le spectateur qui accepte que Giuliano chante mezzo-soprano ne l’accepterait pas moins pour Alessandro, et le fait de modifier la tessiture rompt l’effet de symétrie entre les deux couples Alessandro-Gemmira et Erita-Giuliano. On se demande d’autant plus pourquoi ce changement de tessiture que Paul Groves est sans doute celui qui, ici, convainc le moins, car la voix semble fatiguée et la performance, selon nous, demeure en-deçà de ce qu’offrent les autres artistes.

Les interventions du Chœur de chambre de Namur séduisent par leur précision et apportent, elles aussi, une note de spectaculaire musical à la partition, tout autant que les pièces instrumentales destinées à être chorégraphiées.

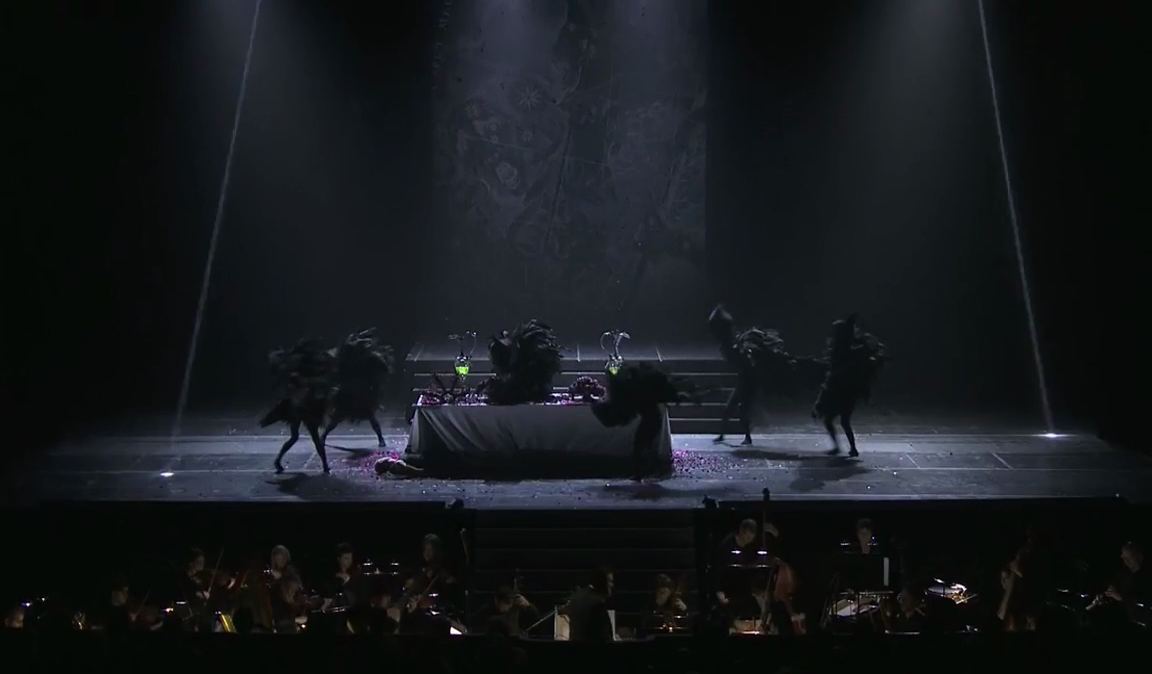

Que dire de la mise en scène de Thomas Jolly et de son équipe ? En premier lieu, qu’elle ne va ni contre la musique, ni contre le texte. Pour une œuvre qui demeure à peu près inconnue du public, c’est particulièrement important : il ne faut pas d’obstacle entre le spectateur et l’œuvre, et Thomas Jolly n’en dresse pas. L’esthétique, très sombre, renvoie à la « légende noire » de l’empereur Héliogabale, sans oublier, par moment, une note de couleur (les costumes d’Héliogabale lui-même) ou de spectacle (les statues vivantes à l’acte I, les hiboux, le bain). La direction d’acteurs est soignées, surimprimant parfois un niveau supplémentaire au texte, celui de l’histoire (ainsi, Thomas Jolly s’inspire de la bisexualité attribuée à Héliogabale pour introduire des gestes plus qu’ambigu entre l’empereur et Zotico, donnant par là une certaine profondeur à ce personnage). Toutefois, il nous faut dire que depuis notre place loin d’être bon marché, nous n’avons absolument pas vu la même chose que sur les photos du spectacle ou sur la captation vidéo Culturebox. Bien sûr, de loin, les détails des visages s’effacent, mais le spectacle a manifestement été pensé pour ceux qui le verraient du premier balcon de face ou du parterre, des places dites « Optima », et tant pis pour les autres. À vrai dire, nous sommes restés sur notre faim car, de là où nous étions, il n’y avait pas grand-chose à voir à part un décor simpliste qui bougeait, des costumes rudimentaires et des jeux de lumières assez peu compréhensibles. Certes, nous n’irions pas jusqu’à dire que le spectacle était gâché, loin de là, mais nous avons eu le sentiment qu’une partie nous en échappait.

En somme, cet Eliogabalo au Palais Garnier est sans doute une production qui fera date, aussi bien pour « l’évènement » que constitue l’entrée de Cavalli à l’Opéra de Paris que pour la qualité éminente de ce qui a été offert au public. Gageons que Cavalli et Leonardo García Alarcón, le soir de la dernière, n’ont pas quitté Garnier pour toujours.

INFORMATIONS

Francesco Cavalli : Eliogabalo

Franco Fagioli, Eliogabalo

Paul Groves, Alessandro

Nadine Sierra, Gemmira

Valer Sabadus, Giuliano

Elin Rombo, Eritea

Mariana Flores, Atilia

Matthew Newlin, Zotico

Emiliano Gonzalez Toro, Lenia

Scott Conner, Nerbulone, Tiferne

Cappella Mediterranea

Chœur de chambre de Namur

Leonardo García Alarcón, dir.

Thomas Jolly, mise en scène

Opéra national de Paris, représentation du 7 octobre 2017.

Photographie de Coline Vanderberghe

D’AUTRES ARTICLES