par Loïc Chahine · publié dimanche 5 octobre 2014 · ¶¶¶¶

« Je revendique le droit absolu de supposer des incidents restés secrets et de conter des aventures dont je n’ai pas trouvé la preuve du contraire. » — Sacha Guitry.

C’est l’histoire du malheureux fils d’Ivan le Terrible et d’un homme qui disait l’être alors que D(i)mitri était réputé été assassiné par les sbires du ministre Boris Godounov. Était-ce réellement le tsarévitch ? Était-ce un simple aventurier qui se faisait passer pour lui ? C’est longtemps resté un mystère ! Aujourd’hui, il semble bien qu’il s’agissait d’un usurpateur mais il parvint néanmoins au pouvoir, sans doute à l’instigation des Polonais qui ne détestaient pas avoir quelque pouvoir sur l’État russe. S’ensuivit une période agitée couramment appelée « le temps des troubles ».

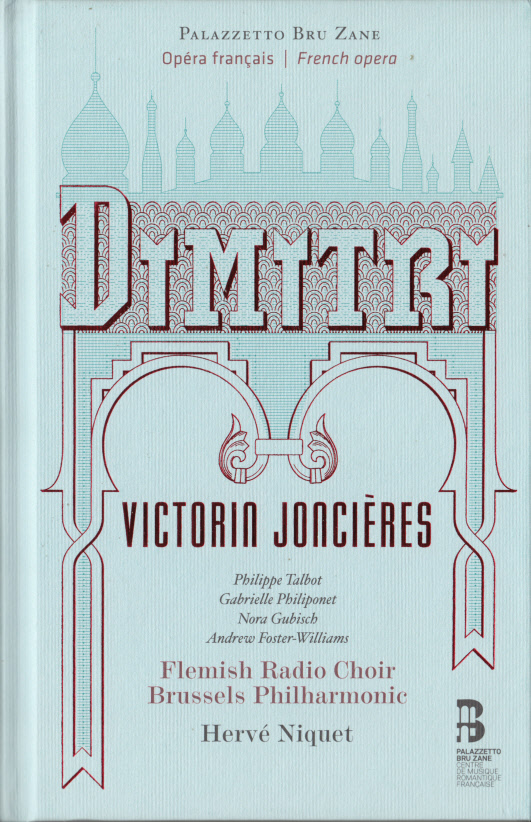

Cette histoire est assez bien connue des amateurs d’opéras, puisqu’elle est au cœur du Boris Godounov de Modest Moussorgski, d’après la pièce d’Alexandre Pouchkine. Mais ce n’est pas de la pièce russe que s’inspirent Henri de Bornier et Armand Sylvestre, les librettistes du Dimitri mis en musique par Victorin Joncières, mais d’une tragédie inachevée de Schiller, Demetrius — texte, comme nous l’apprend l’article d’Alexandre Dratwicki, abondamment remanié par le compositeur lui-même, ce qui, d’après Adolphe Jullien, en faisait « une longue charade historique, dont le mot ne se trouve même pas dans le livret » (cité par A. Dratwicki). Le mot, c’est de savoir, évidemment, si Dimitri est vraiment le fils d’Ivan ou non. Mais cette atmosphère de doute, loin de déranger, aurait plutôt tendance à plaire, et elle entretient plutôt bien l’intérêt pour l’intrigue de l’opéra, puisque, pour une fois, les cartes ne sont pas jouées d’avance : il s’agit d’une œuvre inconnue, que nous découvrons à l’écoute, nous en découvrons aussi l’intrigue.

Cette intrigue est présentée chez Joncières et ses librettistes sous un jour fort différent de ce qu’elle est chez Pouchkine et Moussorgski. Elle est d’abord moins complexe, puisqu’elle est centrée sur un seul personnage, alors que chez les Russes, on oscille entre Dimitri et Boris, chacun avec leur entourage. Autre différence fondamentale : alors que chez Pouchkine-Moussorgski la Polonaise Marina n’aime pas Dimitri et qu’elle ne fait que l’utiliser pour s’asseoir sur le trône de Moscou, ses sentiments sont ici sincères. Ce sont d’ailleurs les sentiments humains qui sont au cœur de l’ouvrage français, alors que les manigances politiques et religieuses formaient le fond de la pièce russe. Dimitri est aimé non seulement de Marina, mais aussi d’une certaine Vanda, cousine du roi de Pologne, laquelle a pour ami le comte de Lusace, qui tire les ficelles de toute l’affaire : c’est lui qui révèle d’abord que Dimitri serait le tsarévitch cru mort, qu’il aurait sauvé et caché, puis, plus tard, affirme qu’il ne s’agit que d’un fils d’esclave qu’il aurait lui-même, pour se venger de Boris, décider de faire tsar un jour. Joncières met aussi sur scène un autre personnage important : la tsarine, la mère du tsarévitch Dimitri, qui s’appelle ici Marpha (coïncidence : c’est le nom du principal personnage féminin dans l’autre grand opéra de Moussorgski, La Khovanchtchina). Mensonges, vengeances, jalousies et manipulation sont au centre de ce Dimitri.

Sur le compositeur, Victorin Joncières, qui était jusqu’ici un inconnu, dont les opéras — il en a écrit d’autres, et presque exclusivement des opéras d’ailleurs —, nous renvoyons au livre, puisqu’il s’agit ici d’un livre-disque. Une chose est sûre : il ne méritait pas l’oubli dans lequel il est tombé, car la musique de Dimitri est somptueuse de bout en bout. Les couleurs orchestrales, d’abord, sont superbes ; les effets, bien sûr, sont assez grandioses, mais ne flirtent jamais avec le mauvais goût. Joncières était un admirateur de Wagner, mais sa musique possède un tour plus libre et moins rigoureux. Sa veine mélodique semble intarissable, c’est un véritable feu d’artifice de belles lignes. Il y a là, à mon sens, une véritable synthèse d’un goût français très xixe siècle, tel qu’on le retrouve par exemple dans la musique des ballets et de certains opéras-comiques de l’époque (Adolphe Adam, Daniel Auber), cette générosité, cette grâce, mais galvanisé par un sens aigu du drame et une orchestration soignée, soutenu par le refus de toute vulgarité. On pense à Massenet, mais aussi au flamboyant Chabrier.

De ce véritable bijou, l’équipe dirigée par le maître Hervé Niquet donne une interprétation de la plus haute volée. Le Dimitri de Philippe Talbot est un jeune homme séduisant, emporté et fougueux, plus amoureux qu’héroïque — il nous semble correspondre exactement au type du personnage — au timbre clair et à l’émission aisée, mais racée. Face à lui, Andrew Foster-Williams campe un Lusace machiavélique, ironique, manipulateur, personnage suffisamment déplaisant pour ne pas exercer la fascination qu’on souvent les grands méchants ; on est impressionné par le français du baryton américain, car non seulement la langue est impeccable, mais la façon de chanter même est plus française que nature, c’est à la fois bluffant et absolument jubilatoire. Les deux religieux, Nicolas Courjal et Julien Véronèse, peuvent se targuer, face à tous les agités qui les entourent, d’une présence plus apaisée et même assez rassurante, non, du côté de Job, sans complexité. Du côté des dames, on est plus réservés en ce qui concerne Gabrielle Philiponet (Marina), au timbre citronné — ce qui ne serait pas un problème s’il n'était doublé d’apparentes difficultés dans l’aigu et d’un vibrato un peu trop envahissant. Mais il nous semble que son personnage est des trois femmes la moins intéressante du point de vue dramatique ; or, les deux autres ne souffrent nullement des mêmes réserves. Jennifer Borghi, Vanda jalouse et bafouée, manipulée, est véritablement touchante ; elle offre ici une de ses plus belles interprétations au disque. Quant à Nora Gubisch, quelle idée merveilleuse de lui confier ce beau rôle qui lui va comme un gant : elle y touche au sublime véritable, c'est-à-dire ce mélange de terrible et de beau, et sa composition est fascinante aussi bien du point de vue du personnage que du chant.

L’orchestration, on l’a dit, est somptueuse, et on y retrouve avec plaisir le Brussels Philharmonic qui triomphe à la mettre en valeur. Le chœur n’est pas moins bon. Hervé Niquet excelle, comme toujours, aux tableaux comme au drame, aux détails comme à l’ensemble, aux nuances, aux couleurs, aux rythmes de l’action et des sentiments. Sa direction est fluide mais énergique, elle évite toujours le trop de tzim-boum, sans pour autant pécher par mollesse, et emporte orchestre et solistes au-delà du langage musical et parvient, en fait, à une forme d’évidence.

Le Kremlin par John Cooke Bourne, vers 1860

Il n’y a quasiment aucun morceau isolé que l’on veuille réentendre, car c’est le tout qu’on réécoute, tout est du plus haut niveau. Avec ce Dimitri de Joncières, pari de donner un opéra inconnu d’un compositeur inconnu, le Palazzetto Bru-Zane signe encore une belle réussite — et frappe un grand coup, car on ne pourra pas dire, après cela, que la musique romantique française n’a rien à nous offrir de bien enthousiasmant dans le domaine lyrique. Dimitri de Joncières est une nouvelle preuve de l’existence de chefs-d’œuvre oubliés. Grâces soient rendues à ceux qui nous livrent celui-là.

INFORMATIONS

Philippe Talbot, Dimtri (ténor)

Gabrielle Philiponet, Marina (soprano)

Jennifer Borghi, Vanda (soprano)

Nora Gubisch, Marpha (mezzo-soprano)

Andrew Foster-Williams, le comte de Lusace (baryton)

Julien Véronèse, le Prieur (basse)

Nicolas Courjal, l’archevêque Job (baryton)

Flemish Radio Choir,

Flanders Opera Children’s Chorus

Brussels Philharmonic

Hervé Niquet, direction

Livre-disque Palazzetto Bru-Zane, série Opéra français, Ediciones singulares, 2014.

D’AUTRES ARTICLES