par Loïc Chahine · publié lundi 17 novembre 2014 · ¶¶¶¶

D’Albéric Magnard, on a pu dire, non sans vérité, qu’il fit tout pour être ignoré du grand public, et c’est ce qui lui advint. Il vécut loin des honneurs. Il faut dire aussi, avant de crier au scandale, que son œuvre est brève, puisqu’elle ne compte que vingt-et-un numéros d’opus, auxquels on pourrait ajouter quelques pièces sans numéro. Il est néanmoins plus connu pour son œuvre symphonique, plusieurs fois enregistré — on compte au moins trois intégrales dirigées par Michel Plasson (EMI, 1984-7), Jean-Yves Ossonce (Hyperion, 1997), Thomas Sanderling (Bis, 1999) — mais souvenons-nous aussi que pour son dernier disque, Ansermet avait choisi la Troisième Symphonie, qu’il avait plusieurs fois dirigée dans sa carrière. Relativement estimée en son temps, sa musique n’est pas méprisée aujourd’hui, mais elle reste pourtant assez peu jouée, parce que moins connue que celle qui appartient au “répertoire” le plus courant. Artiste discret, rigoureux, professeur de contrepoint à la Schola Cantorum fondée par Vincent d’Indy, il fit tout de même un geste pour la célébrité posthume : ayant tenté de repousser les Allemands de son domicile, en 1914, ceux-ci incendièrent le manoir et tuèrent le compositeur tout en détruisant du même coup une partie des œuvres qui se trouvaient dans la maison, comme la toute dernière de Magnard, Douze poèmes en musique. Albéric Magnard fut érigé en héros-martyr, on fit des photographies des ruines de sa maison, on exposa des objets qui avaient été abîmés par l’incendie, on réalisa une illustration le montrant tirant de sa fenêtre sur des soldats Allemands « qui voulaient l’empêcher de jouer la Marseillaise. » En somme, l’homme eut la gloire que le musicien avait regardée avec suspicion, et le destin fut plus connue que la musique.

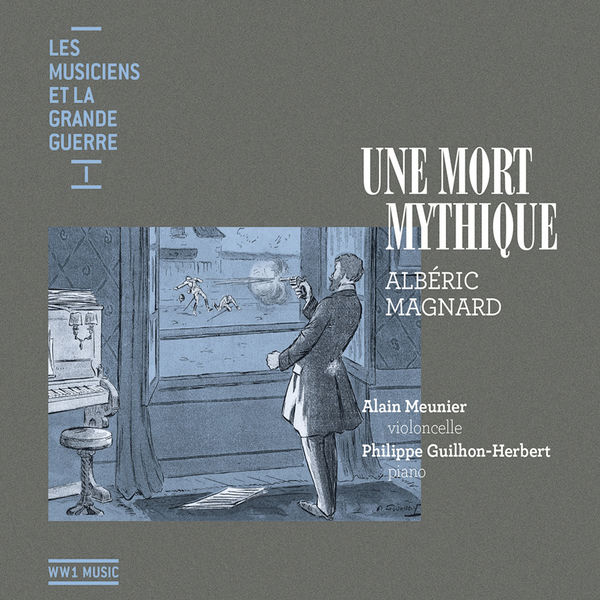

C’est le chemin inverse que nous proposent les éditions Hortus en consacrant le premier volume d’une collection consacrée à l’évocation musicale de la Première Guerre Mondiale, collection lancée à l’occasion du centenaire du début du conflit. Sur la pochette, aux couleurs rappelant celles de certains uniformes français de l’époque — judicieuse idée pour unifier graphiquement l’ensemble de la collection —, on retrouve l’illustration montrant Magnard à sa fenêtre, le pistolet à la main, laquelle est reprise, dans ses couleurs d’origine, au dos du livret. Dans le livret, une photographie que nous avons évoquée, montrant la maison du compositeur après l’incendie, accompagnée d’un texte expliquant que cette affaire fut utilisée à des fins prosélytes. Et dans la pochette, bien sûr, un disque, qui réunit la totalité de l’œuvre pour piano de Magnard — soit un peu moins de 45 minutes — et sa Sonate pour violoncelle et piano op. 20.

Se trouvent donc juxtaposées des œuvres de jeunesse, comme En Dieu mon espérance et mon Espée pour ma défense (que Magnard n’a pas jugé digne de recevoir un numéro d’opus) ou les Trois Pièces op. 1, une œuvre que l’on peut considérer, avec le Quintette pour piano et vent de 1894, comme marquant le passage à la maturité — les Promenades op. 7 — et enfin la dernière œuvre de musique de chambre du compositeur (1911), son avant-dernière œuvre conservée (avant la Quatrième Symphonie, 1913, et à défaut des mélodies perdues dans les flammes en 1914).

Les Trois Pièces pour piano, op. 1, sont assez austères, deux d’entre elles avouent clairement leur dette à la figure de Johann Sebastian Bach (Choral et Fuguette, puis Prélude et Fugue), et pour tout dire, leur intérêt peut paraître plutôt documentaire, la musique elle-même peinant à me passionner. Magnard a probablement voulu montrer, par cet opus 1, vers où il regardait, faire une sorte de profession de foi, et, en même temps, prouver qu’il maîtrisait la forme — rappelons-nous que le cours de fugue est la classe élevée du cursus d’éducation musicale. Inversement, la petite pièce En Dieu mon espérance et mon Espée pour ma défense, résultat de la commande d’un escrimeur ami du compositeur (Arsène Vigeant, voir photographie ci-contre), semble plus personnelle, entremêlant des sections modérées, pondérées, évoquant le choral, à d’autres, vives et même un peu agitées qui, manifestement, renvoient à l’épée dont le titre fait mention.

Mais les plats principaux, placés au début et à la fin du disque, sont sans nul doute la Sonate pour piano et violoncelle et les Promenades pour piano seul. Il est amusant de noter que si ces dernières ont été composées en 1893, elles ne furent créées qu’en 1911, c’est-à-dire l’année de la composition de la Sonate avec violoncelle. Par leur caractère évocateur, les Promenades pourront faire penser à certaines pièces idylliques de Debussy (les Estampes pour piano, de 1903), mais Magnard y met davantage de lyrisme que son cadet. Les sept courtes pièces (la plus longue, la dernière, Rambouillet, dure près de huit minutes, mais les autres tournent autour de trois ou quatre) sont séduisantes et répondent bien à leur titre : par jeu, on aurait pu les appeler balades, avec un seul l.

La Sonate pour violoncelle et piano est résolument plus moderne. Certes, le lyrisme y a encore sa place — elle commence d’ailleurs tout en douceur —, mais les contrastes y sont plus grands, les rythmes plus divers, les atmosphères plus nettement caractérisées. Ici encore on peut penser à Debussy (celui des dernières œuvres de musique de chambre comme la Sonate avec violoncelle, en moins énigmatique, ou, plus encore, celle avec violon) mais aussi à Stravinsky (pour certains motifs très rythmiques). Il y a dans cette pièce, serait-on tenté de dire, un mélange de lyrisme et d’âpreté, de moments presque amusants (par exemple dans le deuxième mouvement) et d’autres fort sérieux.

Les deux interprètes s’appuient sur ces contrastes pour livrer une lecture emprunte de vivacité, n’hésitant pas à jouer certains endroits avec une vigueur convaincue, se délectant tout autant des passages plus poétiques. Le son même du violoncelle d’Alain Meunier, qui a quelque chose d’à peine rauque (le mot n’a rien de négatif ici), très “à la corde”, osant un vibrato discret et même quelques passages sans vibrato, semble très juste pour servir la quasi-brusquerie de certains passages — qui n’est pas sans rappeler celle que certains témoins prêtent à Magnard lui-même —, sans pour autant desservir les envolées qui, au contraire, sont d’une rare humanité. À ses côtés, le toucher de Philippe Guilhon-Herbert est d’une rare variété, alliant puissance et finesse, percussions çà et là scintillements. On retrouve chez les deux interprètes une espèce de dévouement aux œuvres — ils semblent vraiment en phase avec ce qu’ils jouent — et même d’intégrité ; on entendra ici de cette Sonate une version très accomplie dont la nécessité paraît impérieuse, mêlée d’un enthousiaste étincelant. Le pianiste met les mêmes qualités au service des pièces sans violoncelle, et l’univers onirique des Promenades a rencontré là un interprète que l’on est tenté de croire idéal.

Voilà donc une excellente introduction à l’univers chambriste d’Albéric Magnard, et il faut remercier Hortus d’avoir mis à l’honneur ce bel enregistrement — il s’agit en fait d’une réédition, très bienvenue — pour ouvrir sa collection Les Musiciens et la Grande Guerre. Ce premier volume vous tend les bras pour vous rappeler que se souvenir des guerres, c’est important, mais que la culture aussi mérite la mémoire.

Sonate pour piano et violoncelle, I.

Promenades, Villebon.

INFORMATIONS

Sonate pour violoncelle et piano et intégrale de l’œuvre pour piano (En Dieu mon Espérance et mon Espée pour ma Défense), Trois Pièces op. 1, Promenades op. 7).

Alain Meunier, violoncelle

Philippe Ghilhon-Herbert, piano.

1 CD, 77’37, Hortus, collection “Les Musiciens et la Grande Guerre”, 2014.

D’AUTRES ARTICLES