par Loïc Chahine · publié samedi 4 avril 2015 · ⁜

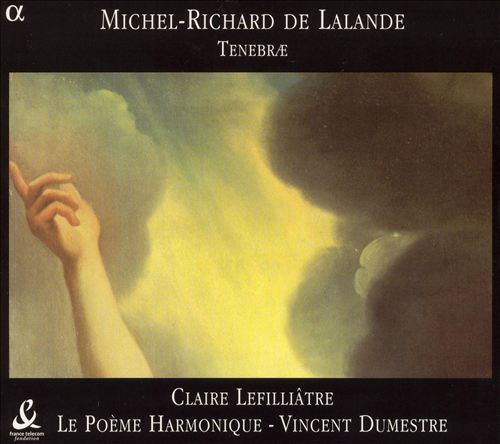

En 2002, Alpha faisait paraître un double disque : sur le premier CD, quatre œuvres de Michel-Richard de Lalande publiées à titre posthume en 1730 : un Miserere à voix seule avec des de plain chant non notés dans la partition, et les troisièmes Leçons de ténèbres du mercredi, du jeudi et du vendredi ; sur le second CD, le Sermon sur la Mort de Bossuet déclamé par Eugène Green, qui constitue sans doute sa réalisation la plus convaincante. Claire Lefilliâtre, qui chante la partie de soliste, s’y trouvait alors exposée comme sans doute jamais auparavant. Hélas, mal lui en pris car certains critiques se répandirent en injures qui ne les honoreront pas. Sans doute pour beaucoup, le simple fait de chanter sans vibrato est déjà une insulte — et de fait, il n’est aucune autre chanteuse, à ma connaissance, qui soit allée aussi loin dans ce domaine. Bien sûr, Claudine Ansermet, Maria Cristina Kiehr ou Roberta Invernizzi se sont risquées à un quasi-sans-vibrato, mais jamais aussi total que Claire Lefilliâtre ici. Sans doute aussi le fait d’être couplé avec la réalisation, certes discutable — je ne reviendrai pas ici là-dessus —, du Sermon par Eugène Green, qui a déchaîné les passions, n’a pas joué en la faveur. Je me concentrerai donc ici uniquement sur le “CD 1”, à savoir les trois Leçons de Lalande et son Miserere.

Troisième Leçon pour le Mercredi.

Comme pour Couperin, nous savons que Lalande composa un cycle complet de Leçons (le mot est à rapprocher de lectio, c’est-à-dire davantage de “lecture” que de “leçon” au sens moderne ; on peut penser à la philologie gréco-latine, à l’établissement des textes, où l’on parle aussi de la “leçon” de tel ou tel manuscrit pour désigner la variante du texte qui y est contenue) mais nous n’en avons conservé que trois — encore ne sommes-nous pas sûrs que ces trois faisaient partie de l’ensemble composé en 1680 pour la Sainte-Chapelle. En fait, les Troisièmes Leçons du Mercredi, du Jeudi et du Vendredi Saint de Lalande ne furent publiées qu’après sa mort, en 1730, accompagnées d’un Miserere ; or, ce Miserere se retrouve dans plusieurs autres sources, dont un manuscrit rédigé par Sébastien de Brossard en 1711, sur lequel s’appuie Vincent Dumestre, mais aussi à la suite d’un manuscrit de Leçons de ténèbres de Michel Lambert — manuscrit sans date, mais qui pourrait avoir été rédigé vers 1689. Faut-il en déduire que le Miserere soit si ancien ? Rien n’est moins sûr, car la date est hypothétique. En revanche, il est bien assuré que ce Miserere de Lalande était une œuvre appréciée — il demeura au “répertoire”, d’après Anne Piéjus, jusqu’à la fin du règne de Louis XV. Quoi qu’il en soit, la présence de Lalande aux côtés de Lambert me paraît hautement symbolique, tant les deux compositeurs s’inscrivent dans la même tradition.

On connaît bien les Leçons de Couperin — ce sont, et de très loin, les plus enregistrées —, on connaît bien moins celles des autres compositeurs. Charpentier, dans plusieurs de ses cycles, choisit de réduire la part des lettres hébraïques, parfois à seulement deux notes, parfois à un peu plus, mais en tout cas opte pour une certaine sobriété de l’expression vocale — dans certains cas compensée par une polyphonie ou par un accompagnement instrumental très fourni. Couperin, on le sait, y développe de longs mélismes. C’est aussi l’option choisie par Lalande, époux et père de chanteuses renommées ; ce ne sont pas seulement des mélismes, mais véritablement des traits, souvent considérablement ornés. L’ornementation, chez lui comme chez Lambert, dépasse le cadre des lettres et des Incipit pour trouver toute sa place dans le “corps du texte” du prophète Jérémie. Lalande se situe donc, à mon sens beaucoup plus directement que Couperin, dans la continuité de l’ancienne tradition influencée par l’air sérieux et ses doubles ornés — une tradition qui fait de l’office de ténèbres — ô paradoxe — un moment où peut éclater un certain brillant vocal. Les églises, en effet, rivalisaient, embauchaient parfois des chanteuses professionnelles, et il arriva même que les gazetiers à la mode conseillent les fidèles sur le meilleur endroit où aller entendre les Leçons cette année, voire les meilleurs endroits, puisque certaines paroisses s’arrangeaient, paraît-il, pour que leur office ne tombe pas exactement en même temps que d’autres afin que les “fidèles” mélomanes puissent aller à plusieurs offices !

On sait par ailleurs la dimension spectaculaire qu’elles pouvaient revêtir, puisque le chant venait de derrière un rideau, et qu’à chaque lettre hébraïque entonnée au cours des Leçons on éteignait un cierge ; Anne Piéjus parle d’une « théâtralité de l’office », il faudrait dire une théâtralité accrue, puisque de fait, les offices religieux avaient, à l’époque, un aspect spectaculaire bien plus grand qu’aujourd’hui — pensons par exemple à certaines messes dans le Sud (en Corse), ou en Italie (je me rappelle bien d’une messe de l’Assomption dans laquelle je me suis retrouvée à Florence et dans laquelle l’élément spectaculaire était indéniable), ou au rituel orthodoxe qui a conservé tout son brillant. Pensons aussi à l’impact du sermon à cette époque où l’enseignement de la rhétorique héritée des orateurs antiques, Cicéron et Quintilien en tête, faisait partie des mœurs, où le microphone n’existait pas et où, donc, les prêtres devaient avoir une technique de projection vocale, comme les comédiens, et où de plus le sermon venait de la chaire, c’est-à-dire d’au-dessus de l’assemblée des fidèles. Alors que le temps de la Semaine Sainte devrait être au recueillement sur la souffrance du Christ et à la méditation sur le Sacré Mystère de la Résurrection, les chanteuses faisaient étalage d’une certaine coquetterie et l’office devenait encore plus théâtral — ce qui ne manqua pas d’attirer sur cette pratique les foudres de certains, comme, dès 1670, Louis Charpy de Sainte-Croix dénoncera qu’« on change en divertissement ce qui n’est étably que pour produire en l’ame des Chrestiens une sainte & salutaire tristesse ». Lecerf de La Viéville dresse un tableau de certains offices de ténèbres qui, en effet, fleure peu la piété :

« Quel spectacle dans le chœur ou dans le jubé d’une église que cinq ou six figures débraillées, habillées de diverses façons et véritablement comme des comédiens enfarinés jusqu’à la ceinture, tournant sans cesse la tête, prenant du tabac, riant, causant et grimaçant ! (…) Nous faisons mieux depuis quelques années : on loue des actrices [on embauche des chanteuses professionnelles] qui, derrière un rideau qu’elles tirent [qu’elles écartent] de temps en temps pour sourire à des auditeurs de leurs amis, chantent une leçon le Vendredi Saint ou un motet à voix seule le jour de Pâques. »

Qu’on se rassure, le Poème Harmonique ne tombe pas dans un tel histrionisme avec les Leçons de Lalande. Un mot, cependant, décrit bien ces Tenebrae : éloquence. On sait l’importance que l’expressivité rhétorique revêt dans l’esthétique de la période dite baroque (que ce soit en musique ou en peinture), mais il est rare qu’elle soit employée avant autant d’habileté que celle dont font montre ici les interprètes. Il s’agit, comme chez Bossuet, de persuader celui qui écoute, aussi bien par la raison que par l’émotion : le chant doit être un discours (oratio, c’est d’ailleurs le terme employé au début de la troisième leçon du vendredi), et donc convaincre et émouvoir. Le continuo doit, en cette mission, le soutenir, en donnant plus ou moins de relief, d’éclat, en établissant les ambiances. Ainsi, quand la voix, dans le Miserere, dit “sacrificium”, le continuo qui l’entoure, riche et prenant, manifeste ici qu’il s’agit d’une chose importante, primordiale même dans l’idéologie chrétienne. Il y a en cela, dans ce disque, une sorte d’évidence. On pourrait détailler les procédés dans cette interprétation comme les figures du discours dans un sermon ou une oraison de Bossuet ; il est évident que rien n’a été laissé au hasard.

En matière de continuo, le Poème Harmonique, dont je trouve parfois les choix en cette matière quelque peu excessifs, misait ici sur une certaine sobriété : une viole, un orgue ou un clavecin, un théorbe. S’appuyant sur le manuscrit du Miserere rédigé par Sébastien de Brossard en 1711, Vincent Dumestre avait choisi d’y restituer non seulement les répons en faux-bourdon, mais aussi quelques contrechants qui s’y trouvent esquissés, rappelant que cette pratique perdurait même en France, même dans les premières décennies du xviiie siècle — et partant de ce constat, le Poème Harmonique en confie quelques-uns à la viole aussi dans les Leçons de ténèbres, exercice auquel Martin Bauer excelle tout autant que dans la variété des attaques. Car il s’agit bien de cela : disposant d’un instrumentarium limité, générer une certaine varietas — une sorte de sobre opulence. Généralement, les instruments ne s’arrêtent pas de manière artificielle à tel ou tel endroit — si on joue, c’est pendant toute la “lettre” ou tout le verset — ce qui me paraît plus crédible que de détailler excessivement, une mesure avec juste théorbe et viole, ensuite une mesure avec l’orgue, etc. (Je caricature, mais ce n’est pas si éloigné de ce que l’on entend parfois.) On ne saurait trop louer la riche efficacité de ce continuo-là.

Nos regards doivent bien sûr se tourner aussi vers la voix, à savoir Claire Lefilliâtre. Outre l’absence de vibrato, il faut souligner l’agilité de l’articulation musicale et la finesse de l’articulation du texte. Rappelons ce témoignage, cité par Anne Piéjus, à propos de la première épouse de Lalande, née Anne Rebel : « on n’a jamais entendu une voix plus grande que la sienne ; elle est d’une douceur sans pareille, et tout à fait flexible. Elle a une légèreté de gosier et une netteté qu’il serait difficile d’exprimer ». Claire Lefilliâtre pourrait être l’objet d’un tel témoignage, car s’il peut n’y pas paraître au disque, la voix remplit bien une salle — je me rappelle de la forte impression qu’elle me fit quand je fus voir Cadmus et Hermione à l’Opéra-Comique en 2008 : j’étais au poulailler, je voyais mal la scène, je n’entendais pas toujours bien, mais la voix d’Hermione, en revanche, remplissait l’espace de sorte que j’avais l’impression d’être tout à côté —, les traits sont maîtrisés avec brio, les ornements sont effectivement parfaitement nets (et maîtrisés : on ne se dit pas, quand on connaît les traités, “mais là c’est pas comme ça qu’Untel dit de faire” — on est loin du “saupoudrage” dont certains parlent : les ornements constituent l’un des matériaux de ce langage musical), et le timbre est effectivement d’une rare douceur. Ce qui ne l’empêche pas d’être coloré — mieux, de se colorer, en fonction de ce qu’il faut exprimer. Et quelle variété dans les inflexions ! Pour moi, il y a une forme d’évidence à l’écoute de cette façon de chanter, un écho qui se fait avec la peinture française du xviie siècle (puisque ces Leçons ont sans doute été commencées autour de 1680, c’est ce genre de peinture que Lalande avait sous les yeux) : les contours bien nets et les couleurs assumées de Champaigne ou de Vouet, par exemple, en même temps que les ambiances méditatives de La Tour, en même temps que l’art narratif de certains Poussin et leur lumière.

L’art de Claire Lefilliâtre et du Poème Harmonique, ici, c’est cet art de la couleur, cet art du contour, cet art des atmosphères, cet art du discours poétique, de l’éloquence du geste (on aurait d’ailleurs peu de mal à mettre des gestes physiques en adéquation avec les gestes musicaux) — c’est cet art certes immédiat (le tableau est là) mais aussi art dont le raffinement invite à lire, à inscrire dans le temps pour comprendre (prendre avec soi), cet art de la rhétorique rendue infiniment sensible. La musique de Lalande est ici rendue avec une évidence qui force l’admiration : chaque note prend tout son sens d’une manière si éclatante qu’on reste presque stupéfait devant la clarté des intentions, et étonné d’émotion. Rarement les interprètes auront été en telle osmose avec le texte musical qu’ils incarnaient — car à mon sens, Claire Lefilliâtre incarnait ici, avec à ses côtés les instrumentistes (et chanteurs pour le Miserere) du Poème Harmonique, l’idéal d’un art de bien chanter (pour reprendre le titre de Bacilly) le baroque français. Avec les Leçons de ténèbres, il ne s’agit pas, on l’a compris, de faire les malins — mais il ne s’agit pas non plus de tomber dans la monotonie qui souvent guette certaines interprétations de musique sacrée française (à commencer par bon nombre de versions des Ténèbres de Couperin, par exemple). Ce point d’équilibre entre expression et ferveur, ce disque l’a trouvé et en offre une expression qui, si elle n’est pas inégalable, demeure un sommet insurpassable.

INFORMATIONS

Claire Lefilliâtre, dessus

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre, théorbe et direction.

Bossuet : Sermon sur la mort

Eugène Green, déclamation.

2 CD, Alpha 030, 2002. Ce disque peut être acheté sur le site de l’éditeur.

Illustrations complémentaires : gravures d’après Charles Le Brun pour les Expressions des passions de l’âme, maintes fois rééditées en leur temps.

D’AUTRES ARTICLES